オーディオ・インターフェイスにおける最適なデータ転送規格は何か。これは、今なお議論の尽きないテーマです。日進月歩のコンピューター技術において、どの規格が将来にわたって安定して使われ続けるのか、その見極めは容易ではありません。音楽制作や録音・配信といったプロの現場では、PCなど機材のアップグレードや環境変化を見据えた規格選びは、多くのエンジニアやミュージシャンにとって悩ましい問題でしょう。

近年、業界全体がThunderboltやUSB 3以降の新しい規格へ移行する中、RMEは、プロ用USBマルチチャンネル・インターフェイスの先駆けであるFireface UCを2009年に発表して以来、10年以上経過する今でもUSB 2.0対応の製品を第一線に送り出し続けています。

「新しいものが常に最適」とは限りません。信頼性、汎用性、使いやすさ、コスト、拡張性、そして最も重要なパフォーマンス。これらを総合的に考慮すると、最良の選択肢は意外なほど身近な場所にあるのかもしれません。

本記事では、なぜRMEが今なおUSB 2.0を採用し続けているのか、その背景と技術的な合理性を掘り下げて解説します。

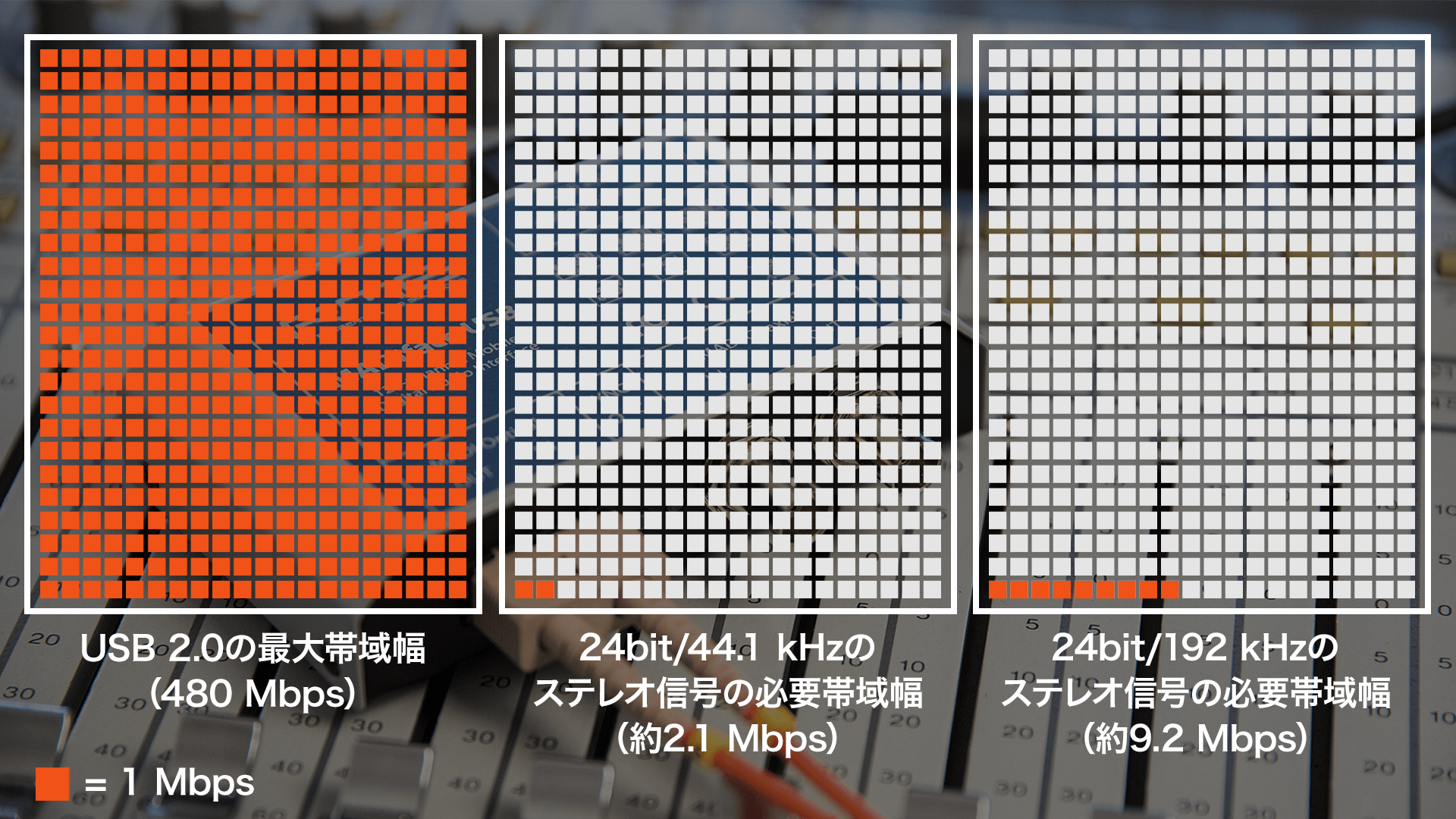

数値で見る事実:帯域幅とオーディオ・データの関係

「新しい規格ほど帯域幅が広いから高音質・低遅延」と考えがちですが、数値的な検証を行うと、オーディオ・データの伝送には、実はそれほど大きな帯域は必要ありません。以下の数値を見てみましょう。

| 解像度 | チャンネル数 | 必要帯域幅(kbps) | USB 2.0の理論上(480 Mbps)の ステレオ・チャンネル数 |

|---|---|---|---|

| 24bit / 44.1 kHz | 2ch | 約2,116 kbps (2.1 Mbps) | 200以上のステレオ・チャンネル |

| 24bit / 192 kHz | 2ch | 約9,216 kbps (9.2 Mbps) | 約53 ステレオ・チャンネル |

一般的なCD音質を超える24bit / 44.1 kHzのステレオ音源(2チャンネル)を伝送するために必要なデータ量は、毎秒約2.1 Mbpsです。さらに高解像度な24bit / 192 kHzのステレオ音源でさえ、毎秒約9.2 Mbpsに過ぎません。

これらの数値は、以下の簡単な計算式で算出できます。

計算式: > サンプルレート (Hz) × ビット深度 (bit) × チャンネル数 = 必要な帯域幅 (bps)

一方、USB2.0の理論上の最大帯域幅は毎秒480メガビット(Mbps)です。この帯域幅では、44.1 kHzなら200以上のステレオ・チャンネル、192 kHzなら53相当のステレオ・チャンネルを伝送できます。

これは、コントロール・データやその他の必要なビットを無視した数値ではありますが、USB 2.0でも多チャンネル録音に十分対応可能であることが裏付けられています。

将来を見据えた多用途な接続性

圧倒的な普及率とRMEの長期的なサポート

USB 2.0は、最新のPCだけでなく、多くの旧型モデルにも搭載されている最も広く普及した接続規格です。つまり、RMEのUSB 2.0対応オーディオ・インターフェイスはmac、Windowsを問わず使用でき、コンピューターを買い替えたとしても、インターフェイスをそのまま使い続けることができます。さらに、RMEは製品に対する長期的なサポートとドライバーおよびファームウェアのアップデートを提供しており、常に最新の技術が利用可能であるよう努めています。多くのRMEユーザーが「インターフェースの方がコンピューターよりも長持ちする」と語る理由はこれらにあります。

最新規格にも対応する接続の汎用性

USB 2.0のもう一つの利点は、接続の汎用性です。USB 2.0はUSB 3の下位互換性を確保しており、RMEのUSB 2.0デバイスはUSB 3ポートに接続しても、効率的かつ信頼性の高い動作を提供します。そのため、USB 3ポートやUSB Cポートのコンピューターに移行したとしても、USB 2.0デバイスは問題なく動作します。シンプルなUSB変換アダプターを使用することで、デバイスは新しいハードウェアでも引き続き使用できます。

使用環境に左右されない拡張性

加えて、iPadなど、従来のコンピューター以外にもUSB 2.0を使用するデバイスが数多く存在します。RMEは、オーディオ・インターフェイスにクラス・コンプライアント・モードを初めて搭載した企業です。この接続により、モバイル・デバイスが単体で強力なマルチトラック・レコーダーとして機能します。つまり、場所を選ばない高品質な録音・モニタリング環境がいつでも簡単に構築できます。さらに、「TotalMix FX for iPad」を使用することで、FirefaceシリーズやBabyfaceシリーズに搭載されるDSPミキサーをコントロールでき、高品質な制作環境をモバイルでも再現できます。

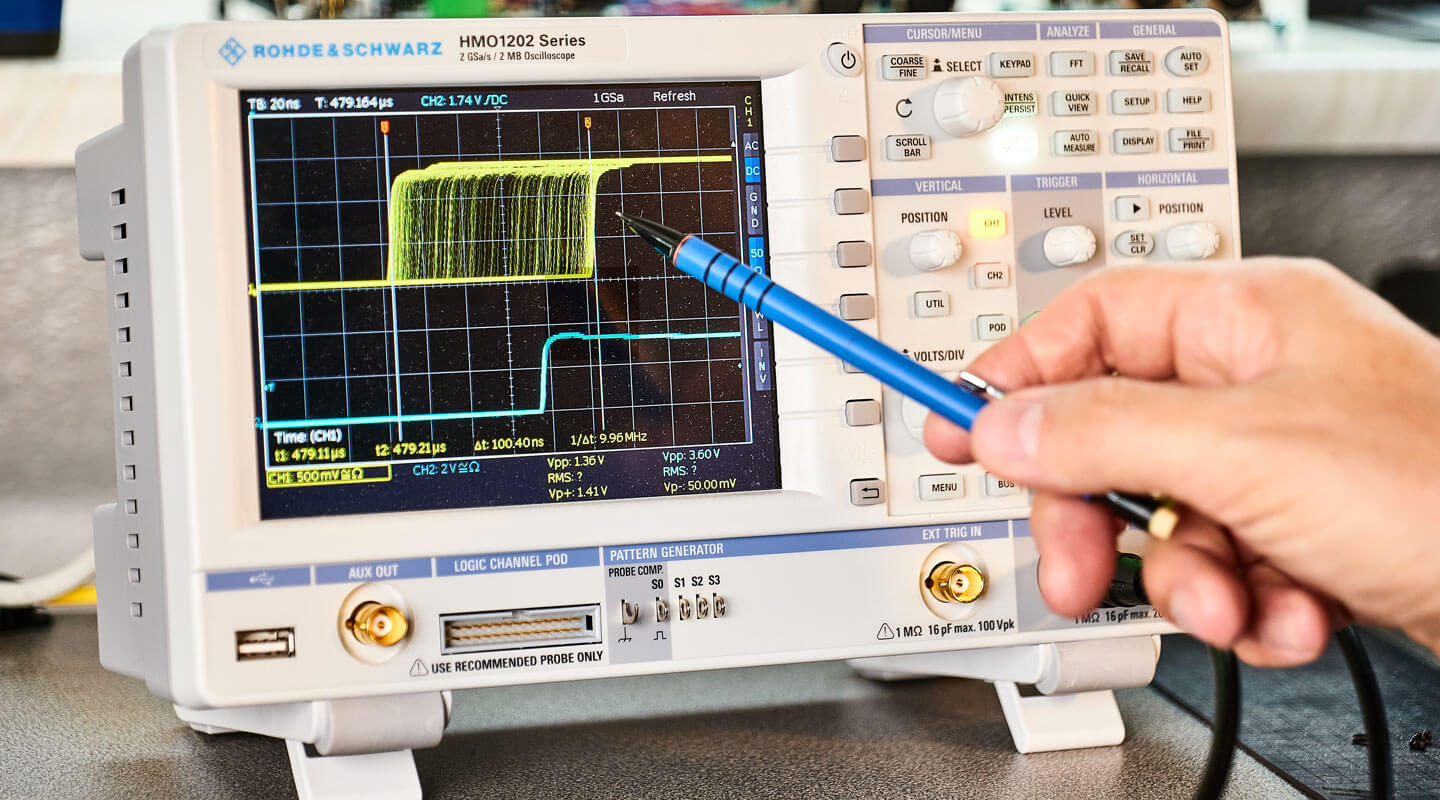

実証済みのパフォーマンス – 独自のUSB技術と卓越したドライバー

もちろん、USB 2.0が安定性やレイテンシー性能などの面で、実際の録音・制作現場で十分に性能を発揮できなければ、これらの話は意味がありません。実際に、USB 2.0が登場した当初は、プロフェッショナルな現場で使用するには信頼性が不足していると考えられていました。

しかしご存知の通り、RMEは卓越した堅牢性を持つドライバーの開発によって、高い評価を得ています。それだけでなく、特に重要なのは、RMEがこれほど高性能なUSB 2.0対応オーディオ・インターフェイスを提供できるのは、独自のUSB(およびFireWire)技術を開発しているからです。独自のインターフェイス・コアの開発により、アップグレードや変更、バグ修正などをサードパーティに依存する必要がなく、最新のオペレーティング・システムを使用できます。

この独自技術は、比類のない信頼性を実現するだけでなく、USB 2.0という規格内において最高水準のレイテンシー性能を達成しています。これは、通信制御チップやプロトコルをサードパーティに依存している他メーカーには真似できない強みです。

USB 3やThunderboltとの違い

USB 3やThunderboltは、USB 2.0と比較してデータ転送時の広い帯域幅を持ちます。これを聞くと、レイテンシーが低くなりCPUのパフォーマンスも改善すると思うかもしれません。しかし、実際にはレイテンシーや安定性においてRMEのUSB 2.0デバイスと本質的な差はありません。利点を挙げるとすれば、USB 2.0よりもチャンネル数が多くなることです。データ転送速度自体に違いはありません。

高速道路を例に例えましょう。車線が増えているだけで、制限速度に違いはなく、目的地への所要時間はどの車線でも同じです。

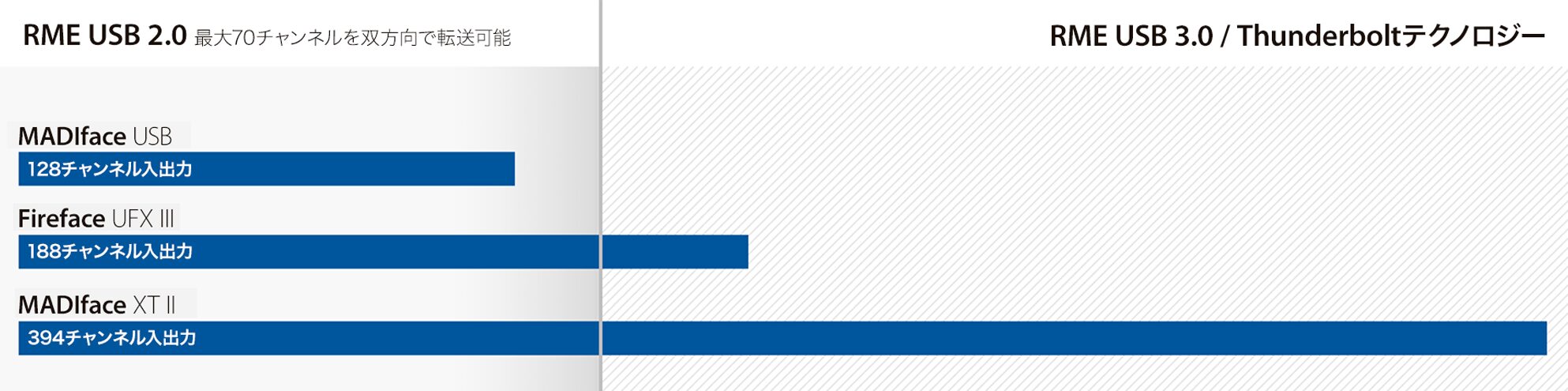

USB 2.0で提供されるチャンネル数は、ほとんどの用途において十分すぎるほどです。RMEデバイスでは、例えば多チャンネル対応のMADIface XT IIをUSB 2.0モードで使用した場合は、最大70チャンネルを双方向に転送できます。つまり、48または44.1 kHzで合計140チャンネルの入出力が可能です。また、Fireface UFX IIでも、USB 2.0経由で48または44.1 kHz、24ビットで合計30チャンネルの入出力を提供します。

RMEがデバイスにUSB 3を使用するケース

RMEのMADIface XT IIやFireface UFX IIIではUSB 3を採用されていますが、一般的なオーディオ・インターフェイスにおいてUSB 3を採用することはあまり意味がありません。なぜなら、先述の通りUSB 3を使ったとしても、RMEがUSB 2.0で実現しているレイテンシーと全く同じであり、パフォーマンスに差がないからです。

USB 3の帯域幅は、より多くのチャンネルを転送できますが、最小バッファ・サイズやMac/Windowsコンピューターで使用する際の信頼性は変わりません。つまり、RMEがデバイスにUSB 3を採用するケースは、非常に多くのチャンネル数を扱う必要のある特定のプロ用途に限定されています。これが、MADIface XT IIやFireface UFX III等がUSB 3を搭載している理由です。

結論として、RMEのUSB 2.0プロトコルは、多くのケースでThunderbolt対応製品を凌ぐチャンネル処理能力と安定性を実現し、合計394チャンネルの入出力に対応するMADIface XT IIは、MADIプロトコルとUSB 3の組み合わせによって、市場で他のどの製品よりも高いパフォーマンスを発揮します。

RMEがUSB2.0を使い続ける理由

USB 2.0は、オーディオ・インターフェースにおいて「完璧な規格」と言えるほど、実用面と信頼性の両面で優れています。では、なぜ今日に至るまで、USB 2.0がこれほどまでに普及し続け、高い信頼を受けているのでしょうか。

その背景には、オーディオ・デジタル伝送技術の進化があります。1990年代初頭から、ADAT、MADI、AES、SPDIFといった規格が次々と開発・普及し、RMEも早い段階からこれらの技術を導入してきました。加えて、当時主流だったPCI接続は多チャンネルの同時録音をこなせる高性能な規格であった一方、コストや柔軟性の面で課題が多く、より汎用的な接続方式が求められていました。

2000年代初頭、RMEはFireWireベースのFireface 800やMultiface IIを発表し、プロ品質かつポータブルなソリューションを提供しましたが、FireWire対応PCが十分に普及せず、やがて衰退しました。さらに汎用的な新規格が求められた中、2009年にRMEがUSB 2.0対応のFireface UCをリリースし、あらゆる環境で低レイテンシーと高音質が実現できることを証明しました。

“RMEの製品哲学の一環として、私たちは常にコア技術の開発と最適化を続けています。RMEはマルチチャンネル・オーディオの道を切り開き、USB 2.0でプロフェッショナルなパフォーマンスを実現した最初のメーカーです。私たちは、製品のための信頼性が高く安定したドライバーの開発と定期的な更新、そして揺るぎない音質へのこだわりに最大限の注意を払っています。” – RME Audio

USB 2.0は、現在でも最も広く利用されている規格の一つであり、安価で高い汎用性を持ち、十分な帯域幅を持った今後も廃れる可能性が非常に低いフォーマットです。そのためRMEは、最も合理的で信頼できる選択肢であるUSB 2.0を軸とした製品開発を現在も継続しています。