名古屋芸術大学にて、累計第7回目となるトーンマイスター・ワークショップが実施された。このワークショップは、クラシック音楽からポップミュージックまでのすべての音楽ジャンルのレコーディング・プロデューサー・エンジニアを育てるドイツのトーンマイスター教育及びそれに基づいた録音の実践的なアプローチを研究するためにドイツからトーンマイスターを招聘して行なうワークショップである。この度、ドイツからトーンマイスターのフローリアン・B・シュミット氏を招いて2022年10月15日と16日の2日間にわたって行われたワークショップの二日目(10月16日)を取材することが出来たので、その内容や使用されたRME製機材のセットアップやそのサウンドの印象などをレポートしたい。

文 生形三郎

目次

- ワークショップの概要

- トーンマイスター教育について

- 今回のトーンマイスターワークショップの勘所

- 今回の収録システム概要

- マイクアレンジやミックスのアプローチ

- モニタリングやミックス音源のサウンドについて

- まとめ

ワークショップの概要

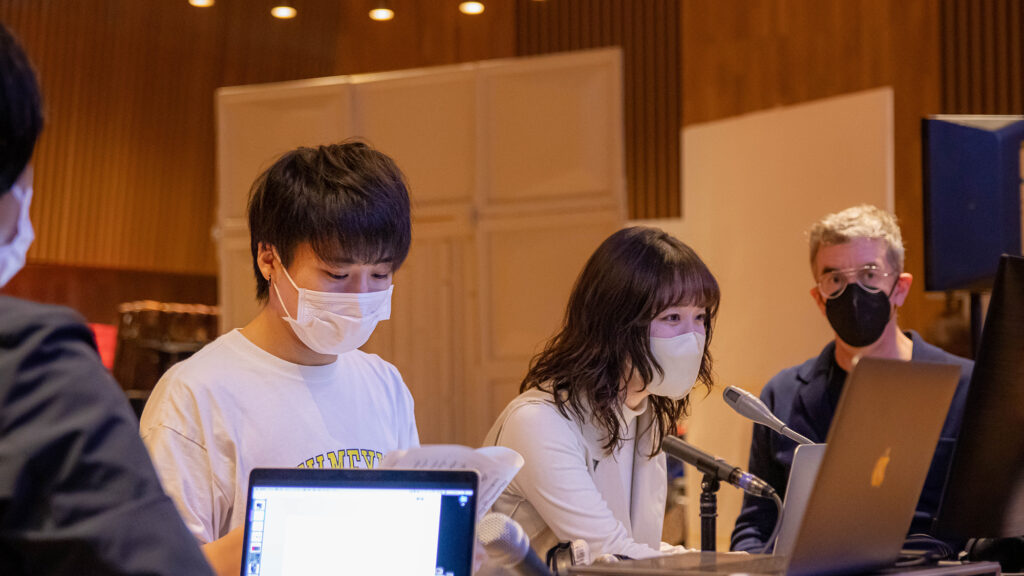

会場となったのは名古屋芸術大学の東キャンパスで、キャンパス内にある、3号ホール、大アンサンブル室、1階スタジオを音声及び映像回線で結ぶ形で実施された。スケジュールとしては、両日ともに講義や複数回にわたる録音セッションを実施し、2日目は演奏者を交えてのテイク編集作業も行われ、最後は質疑応答で幕を閉じるという充実した内容であった。

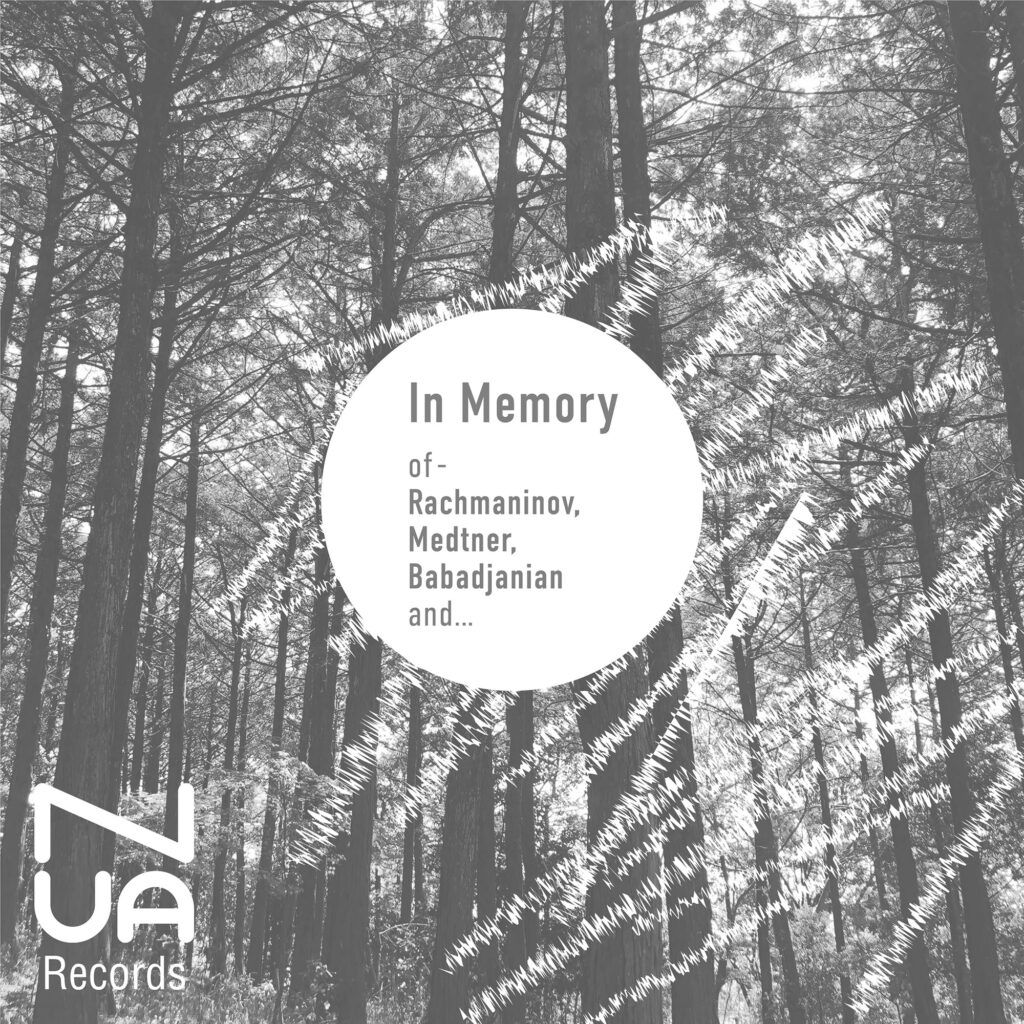

収録はピアノソロの録音で、演奏者は名古屋芸術大学 大学院2年生の東祐輔氏が担当。楽曲はラフマニノフのエチュードやババジャニアンの楽曲などを収録した。また、今回の収録はステレオ及びDolby Atmos形式を前提とした3D Audioでの収録が試みられており、完成した音源は名古屋芸術大学のオリジナルレーベル「NUA Records」からApple Musicなどで配信が予定されているとのことで、非常にプラクティカルな試みとなっている。

講義部分は、トーンマイスター教育の内容や歴史といった概要について、録音の基礎的な内容、そして、セッションレコーディングにおける実践的なアプローチについて解説された。とりわけ、演奏家とのコミュニケーションを第一に考える心づもりや配慮などの考え方は、まさにトーンマイスターならではのアプローチが述べられていた。

トーンマイスター教育について

トーンマイスターには、クラシック音楽の録音や放送におけるプロデューサー・エンジニアとして、演奏家と同等の楽器演奏能力や音楽への理解が求められる。それだけに、トーンマイスターコース入学にあたって楽器演奏のみではなく、音楽理論なども必須となる。フローリアン氏の説明によるとベルリン芸術大学の入学試験では、演奏実技に加えて、聴音(旋律や和声の聴き取り)や新曲視唱(楽譜の初見歌唱)、そして和声課題(旋律への和声付け)なども含まれるから驚かされる。これらの科目はまるで作曲科の入試科目のそれである。加えてそこに録音技術などのエンジニアならではの専門科目もプラスされるから、如何に幅広い素養が求められていることが分かる。勿論、入学後も専科及び副科による楽器演奏の修練が必須で、卒業時は大学のオーケストラを録音するという卒業課題が課せられるという。尚、入試では多くの受験者が受験するが、毎年8名ほどしか合格することができないという高倍率のようだ。

トーンマイスター教育は1949年にデトモルト音楽大学で開始され、ベルリン芸術大学でも1970年から教育制度がスタート。現在はドイツではこの2校がトーンマイスター教育を実施している大学となっている。なお、名古屋芸術大学は2021年よりデトモルト音楽大学と姉妹校として連携しており交換留学制度を実施している。このワークショップにも、交換留学生として来日していた留学生が参加していた。

ワークショップの講師を担当するフローリアン氏は、1996年にベルリン芸術大学にてディプロム・トーンマイスターを取得し、フリーランスのトーンマイスターとして25年以上のキャリアを持つエンジニアである。ドイツ公共ラジオ「ドイチュラントフンク・クルトゥーア」のコンサート中継トーンマイスターとして活躍するほか、佐渡裕&トーンキュンストラー管弦楽団の録音なども担当。2014年にアキ・マトゥッシュ氏と録音制作会社ペガサスミュージックプロダクションを共同設立し、様々なレーベルからリリースされる音源の原盤制作を担当している。

今回のトーンマイスターワークショップの勘所

フローリアン氏は、トーンマイスターの仕事の80%は心理的(psychology)なものだと語る。あとの20%は様々なツールを使う技術的な要素である。これこそが、このワークショップで伝えられたトーンマイスターという仕事の核心の一つだと言えるだろう。

「我々の仕事の8割は心理的なもので、演奏家にたまにはジョークを言って励まし、最高のパフォーマンスを引き出すことです。音楽はコミュニケーションですが、録音では、演奏家の前にはマイクの林があり、レッドライト(録音中を知らせる赤いライト)があり、聴衆が一切いないという普通とは異なる環境で演奏します。その環境下で演奏家のモチベーションを維持して、どうやってレコーディングを組織するかを考えなければなりません。色々なツールを駆使しますが、それを使う目的は、演奏家と音楽を一緒に感じたりコミュニケーションするためにあります。我々は第一に、演奏家の音楽をクリティカルに聴けるリスナーであるべきです」。

筆者が取材した2日目の講義でフローリアン氏がお話されたことで、特に心理的と感じた部分をご紹介すると、

- 録音時に、我々にはモニタースピーカーという虫眼鏡(マグネティック・ルーペと表現)を使ってすべて(良かった部分や良くなかった部分)が聴こえるが、それを演奏家にどのように伝えるか。すべてを伝えるのか、あえて伝えないか、などの表現の仕方

- 演奏家が何を望んでいて何をすれば彼らが快適な状況になり、結果的に良い演奏を引き出せるのかを考えること

- 「 everything is from music 」。我々は裁判官ではなく弁護士のようなもの。エンジニアの音楽ではなく演奏家の音楽であり、アーティキュレーションについて口出ししすぎないこと

- スコアに書いてあることが本質だが、そこに書いていない音楽の背景にあるものをどうやって伝えていくかが音楽のマジックである

といったトピックが紹介されたほか、収録の進め方や技術的な部分では

- 設定された時間枠の中で、収録スケジュールをどのように組織していくか。収録予定のすべての曲のクオリティを確保しなければならない(演奏家のモチベーションや、管楽器や声楽は高い音を何度も演奏できないことなどを考慮しながら)

- 収録時間は限られているので、演奏後に演奏家と一緒にプレイバックは何度も聴かない。一度プレイバックを聴いたら、あとはこちらがモニター時に聴いていて気づいたことを演奏家に伝えてディスカッションすればよい。つまり、その判断がすぐさま出来るように、演奏家と同じ耳を持ったトーンマイスターが存在する

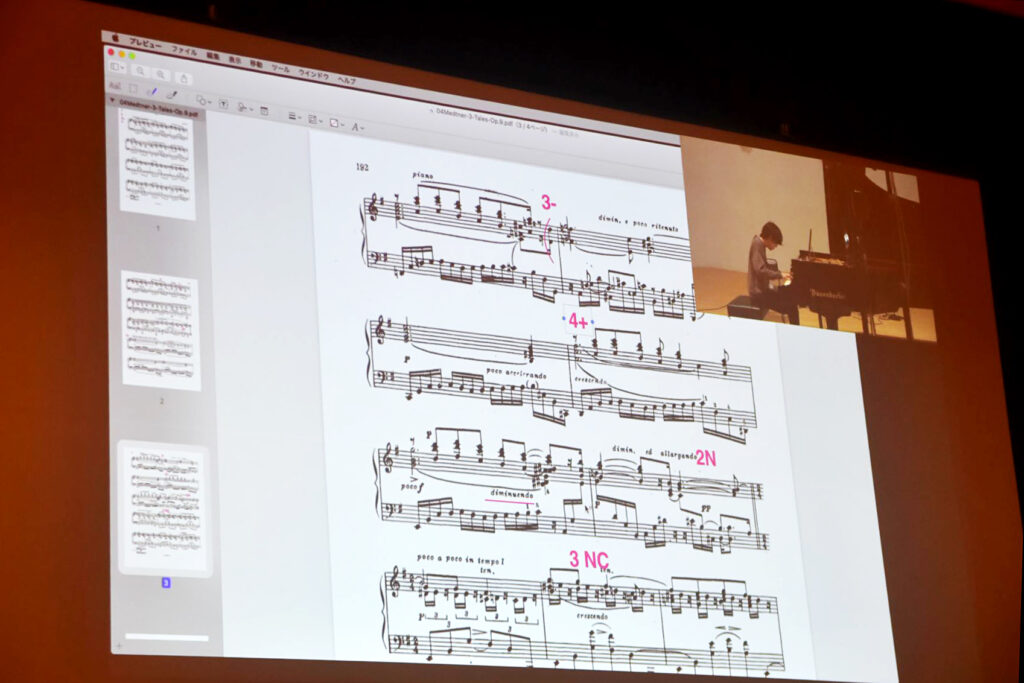

- 録音時は、演奏の判断やテイク選択が容易になるよう、演奏内容の良かったポイントや良くなかったポイントをリアルタイムにマーキングしながらモニタリングしていく

- 収録場所の響きが望ましくない場合は、オンマイクの音を主体としてリバーブ(フローリアン氏はBRICASTI DESIGN M7を愛用)を使って理想的な音に仕上げる。真実をそのまま伝えるだけではなくどのように音楽を届けるのかが大事

- マイクが捉える音は人間の耳が捉える音とは異なるので、スコアに書かれている内容と同じくトランスペアレントな内容になるように、ときにはスポットマイクを12dBほど上げ下げしたり(ハンド・コンプレッサーと表現)する。アプローチのルールより音楽的な結果を重視する

といった内容が、時に実演を交えながらワークショップの最中に述べられた。

実際の録音セッションでは、名古屋芸術大学の学生たちが、スコアやその音楽に対して自らが汲み取ったイメージをもとに、演奏を聴きながら、演奏者に対して言葉を的確に取捨選択しながらコミュニケーションを取り、収録を進めていく様子に立ち会うことが出来た。特に、演奏者をリスペクトし激励しながら、非常に良い雰囲気が作られていたことが印象的であった。

これらは、決して今この機会に始まったことではなく、指導者である長江氏の教育アプローチや、これまでのトーンマイスターワークショップの積み重ねであることは間違いないだろう。また、フローリアン氏も実際に収録や編集時に同様の作業を行ったが、演奏内容を瞬時に判断し、楽譜に書かれている発想記号や速度記号を手がかりに的確なサジェスチョンを演奏者に示して、好ましい音楽が次々と生み出されていくさまが感動的であった。

今回の収録システム概要

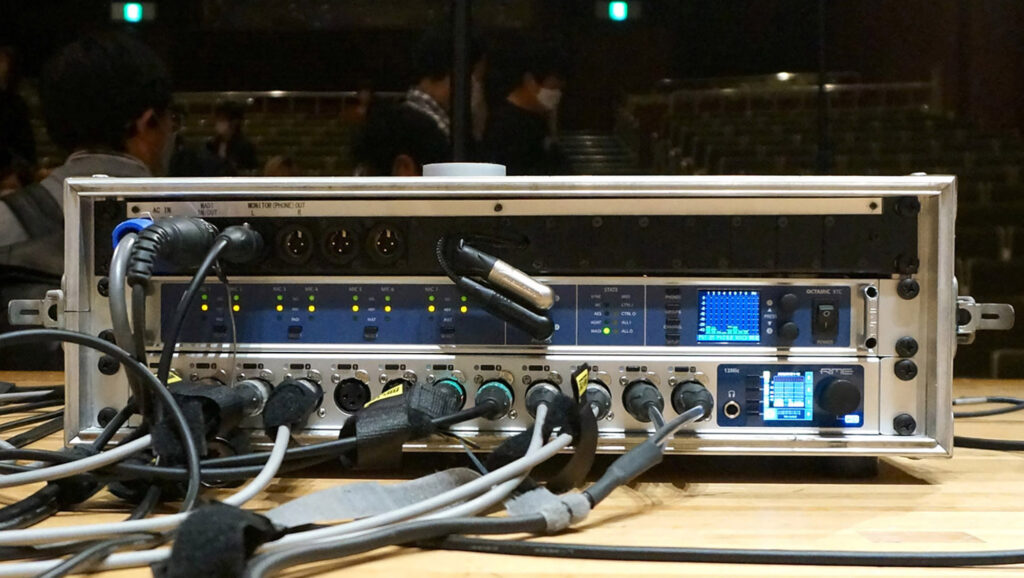

収録及びモニタリング環境の構築にはRME製品が用いられていた。ホールのステージにマイクプリアンプ兼ADCとして「12Mic」と「OctaMic XTC」が設置され、マイクからの信号やトークバックの信号は、そこから Neutrik OpticalCON と館内に敷設してある光ファイバーを経て、ワークショップのメイン会場となる大アンサンブル室に設置された「MADIface XT」まで伝送される。一切のAD/DA変換を介さずMADI信号のまま各部屋間を伝送するとともに、「12Mic」及び「OctaMic XTC」 のコントロールもすべてMADI経由で行えるため、実にシンプルかつピュアな信号伝送とコントロールが実現しているといえる。

録音時のDAWは「MAGIX Sequoia 13」が用いられ、PCM 96kHz/24bitで収録が実施された。モニタースピーカーには、大アンサンブル室の大きな空間で適切に音を判断できるよう、大型のモニタースピーカー「Genelec 1238A」が使用されていた。

マイクアレンジやミックスのアプローチ

収録用のマイクはおもにDPA製が使用され、部分的にSCHOEPS製マイクが用いられていた。そのアレンジメントは、ステレオ用とDolby Atmos用とにそれぞれのマイクが使用されたもので、ステレオ用は、メインマイクロフォンのDPA4006に加えて、スポットマイクのDPA4006の2つのステレオペアで構成。Atmos用には、Atmos用のメインマイクとしてDPA4006が、フロアのリアチャンネル用にはDPA4015が、サイドチャンネル用には、ステージ床に置かれたDPA4011とピアノの後ろに置かれたDPA4011の2種類が、トップレイヤー用には、フロント用にDPA4006(ミックス時にはローカットが挿入されていた)とSCHOEPS MK8の2種類が、リア用にはDPA4006が設置されていた。

プラティカルなのは、先述のように部分的に2つのパターンが比較可能となっていることだ。サイドチャンネル用はステージ床とピアノの後ろという場所の違い、トッププレイヤーのフロントは、無指向性と双指向性という指向性の違い、そして、リアチャンネルとトッププレイヤーのリアチャンネルは、マイクによる入力と、フロント成分にリヴァーブを掛けたものとが比較試聴可能となっていた。最適な収録を探究するべく、多くのヴァリエーションが用意されていたこともワークショップとして非常に実用的と感じた。

なお、配置としては、トップレイヤーのフロント用のDPA4006とSCHOEPS MK8が垂直軸に対して同軸上に置かれていたことも特徴的だ。これは、全指向性と単一指向性のマイクを同軸上に置くシュトラウスパケット配置の応用で、双指向性マイクで間接音を主体的に収録することによって、メインマイクとは無相関な信号を取得する狙いがあるという。

モニタリングやミックス音源のサウンドについて

参加者は、実際に今回の収録音を試聴する機会も与えられた。メイン会場である大アンサンブル室での「Genelec 1238A」によるステレオ再生をはじめとして、1Fにあるスタジオのコントロールルームでは、先述のマイクアレンジのすべてを試聴可能となっており、スタジオに参加者が入れ替わりで比較試聴することができた。

全般的に、RME製マイクプリアンプによってDPAマイクロフォンのトランスペアレントなサウンドが引き出された透明感のあるサウンドで、マイクアレンジの違いなどが明解に確認できた。とりわけ、リア及びトップリアのチャンネルに関しては、先述のフローリアン氏のリヴァーブ活用の意図と同じく、リアルなマイクロフォンが捉えた音声よりも、リヴァーブを掛けたものの方がコンテンツとしての美しさが味わえるように感じた。トップフロント用のチャンネルに関しては双指向性マイクによる残響感豊かなサウンドが確認できたほか、サイドチャンネルに関してもステージの床及びピアノの後方ともに、創造的な立体感が味わえる興味深いマイク配置であるということも理解出来、実験として非常に面白く感じられた。

まとめ

録音から編集まで、これら一連の作業を目の当たりにすると、当然ながら、録音及び編集作業を担当するエンジニアに、音楽制作のかなりの比重が委ねられているということを強く実感させられた。ワークショップの最後には質問の時間が設けられたが、トーンマイスターを目指す学生やワークショップに参加したプロの録音エンジニアなどからも、積極的に質問が飛び交った。また、受講した学生の感想では、先述したデトモルト音楽大学で学んだ交換留学生からは、ベルリン芸術大学でのトーンマイスター教育のアプローチやフローリアンさんの流儀を体感し、トーンマイスターごとに全く異なるアプローチがあることを実感し感銘を受けたという感想も挙がっていた。

ワークショップの最後には、代表学生からフローリアン氏にプレゼントを渡すというサプライズのセレモニーがあり、風呂敷に包まれた箸、入浴剤、抹茶など日本ならではのお土産が手渡され、実に心温まる締めくくりとなった。

また、当然のことながら、ワークショップの最中は終始安定した動作で録音及びモニタリング回線が機能しており、音質もさることながらRME製品の高い安定性を実感する機会であった。実際にフローリアン氏も自身の機材に多くのRME製品を導入しており、その理由に、音質だけでなく高い動作安定性を挙げられていた。

以上、本ワークショップは、トーンマイスター教育の紹介や実際的なクラシック音楽の録音制作の紹介、その普及の場として、非常に有意義なワークショップであると体感した。このワークショップが日本で開催される意義の大きさを実感するとともに、次回開催が今から楽しみである。

トーンマイスターワークショップ2022にて収録された音源が、こちらの内容で配信予定です。In Memory of – Rachmaninov, Medtner, Babadjanian, and… 東 祐輔

ラフマニノフ: 練習曲《音の絵》op.33 第3番 ハ短調

ラフマニノフ: 練習曲《音の絵》op.33 第6番 変ホ短調

メトネル: おとぎ話 作品9 第3番 ト長調

ババジャニアン: エレジー

ババジャニアン: 詩曲名古屋芸術大学大学院学生であるピアニスト東 祐輔の演奏によるラフマニノフ、ババジャニアン、メトネルなどロシアに縁がある作曲家作品を偲んだピアノ曲集。ステレオ版96 kHz 24 bit、ドルビー・アトモス版ともに2023年4月7日Apple Music、E-onkyo、Moraなどから配信開始予定。

NUA Records

http://nua-music.jp/nuarecords/

本プロジェクトについての長江和哉氏によるレポートは、PROSOUND 2023年2月号 Vol.233、2023年3月号 Vol.234に掲載されています。

名古屋芸術大学のWeページで収録した音源や収録の模様の動画をご覧いただけます。

http://soundmedia.jp/20221015TMW/

フローリアン・ B・シュミット(名古屋芸術大学 特別客員教授 トーンマイスター)

Dipl.-Tonmeister, Guest Prof. Florian B. Schmidt

1968年ドイツ・カールスルーエ生まれ。1996年ベルリン芸術大学にてディプロム・トーンマイスターを取得。フリーランスのトーンマイスターとして20年以上の経験を持ち、特にドイツ公共ラジオ ドイチュラントフンク・クルトゥーアのコンサート中継や、放送局と外部レーベルとのコ・プロダクションによる原盤制作のプロデューサーとして活躍している。2014年には、アキ・マトゥッシュ氏と録音制作会社Pegasus Musikproduktionを共同設立し、Sony、Accentus、Harmonia Mundi Franceなどのレーベルの録音を担当している。これまでに、ベルリン放送交響楽団、ベルリンドイツ交響楽団、ベルリンRIAS室内合唱団、ベルリン放送コーラス、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団、トーンキュンストラー管弦楽団、ドレスデン室内合唱団などと、さまざまなジャンルや時代を網羅する録音作品を制作し、国内外で数々の賞を受賞している。また、2017年度 ベルリン芸術大学(UdK)トーンマ イスターコースの講師として、UdKオーケストラのインターネットライブ中継のプロジェクトを指導している。

長江和哉(名古屋芸術大学 准教授)

名古屋芸術大学 芸術学部 芸術学科 音楽領域 サウンドメディア・コンポジションコース 所属

1996年名古屋芸術大学音楽学部声楽科卒業後、録音スタジオ勤務、番組制作会社勤務等を経て、2000年に録音制作会社を設立。2006年より名古屋芸術大学音楽学部音楽文化創造学科 専任講師、2014年より准教授。2012年4月から1年間、名古屋芸術大学海外研究員としてドイツ・ベルリンに滞在し、1949年からドイツの音楽大学で始まったトーンマイスターと呼ばれる、レコーディングプロデューサーとバランスエンジニアの両方の能力を持ったスペシャリストを養成する教育について調査し、現地のトーンマイスターとも交流を持ちながら様々な録音に参加しクラシック音楽の録音手法を研究した。2018年ベルリン芸術大学トーンマイスターコース、トースタン・ヴァイゲルト氏とともに、オーケストラ楽器録音におけるマイクアレンジ比較音源の制作を行い、楽器の放射特性を音として比較試聴できるWebページを制作し公開した。

東 祐輔 ピアニスト

名古屋芸術大学 大学院 音楽研究科 器楽専攻(ピアノ)2年

東京都出身。第4回パデレフスキ国際ピアノコンクール(ファーミントンCT、アメリカ)第1位、第32回宝塚ベガ音楽コンクールピアノ部門第2位及び聴衆審査員賞、第3回ベートーヴェン国際ピアノコンクールアジア第4位及びIMA賞、第5回下田国際音楽コンクール第2位など多数のコンクールで受賞し、下田、長野、横浜、東京でのリサイタルや、国内外の音楽祭への出演、在京オーケストラへの客演など、精力的に活動する。これまでに、故P. バドゥラ=スコダ、J. シェプス、S. アーノルド、F. ラドシュ、J. ルヴィエの各氏のレッスンを受講。リスト音楽大学マスタークラス(ヴァイマル、ドイツ)では、フレンツ・ラドシュ氏の推薦で選抜演奏会に出演。青山学院高等部を経て、上野学園大学演奏家コースを最優秀の成績で卒業。現在は名古屋芸術大学大学院修士課程に在籍し、川田健太郎、横山幸雄、上原彩子の各氏に師事。(公財)山田貞夫音楽財団奨学生、MPA音楽院アシスタント。